寫在前面

我對話語權沒有興趣;也沒意圖倡導任何做法;更不認為任何人需要怎麼做才正確,以下只是murmur,還有跟學生閒聊時的心得,完全可以跳過 ξ( ✿>◡❛)b

這些是小樽面對近期AI發展帶來的一些思考,以及分享給學生的個人心得,僅代表自己的觀察和個人經驗,參考與否請自行評估,如果你看完覺得對你有幫助,那是我的榮幸,謝謝你。

如果要把重點寫在前面,小樽給自己學生的勉勵是

維持「速度」、累積「信譽」、保有「動機」,培養無中生有的「創意」

如果要從競爭的層面來說,AI發展速度多快能力多好,人才始終一樣缺稀,因為個性是先天的,可遇不可求,尤其利他個性的人是稀有中的稀有,其次,上述這些可以培養的習慣雖然是後天的,但大部分的人最終會在追求個人享受、生活品質的過程中慢慢地放掉,放掉是一種習慣,得過且過慢慢下修,直到年紀到達下一個焦慮點時,發現為時已晚。

因為長期有刻意技術上避免製造同溫層、導致演算法構成資訊落差

小樽的各種社群平台上都會看到各種極端

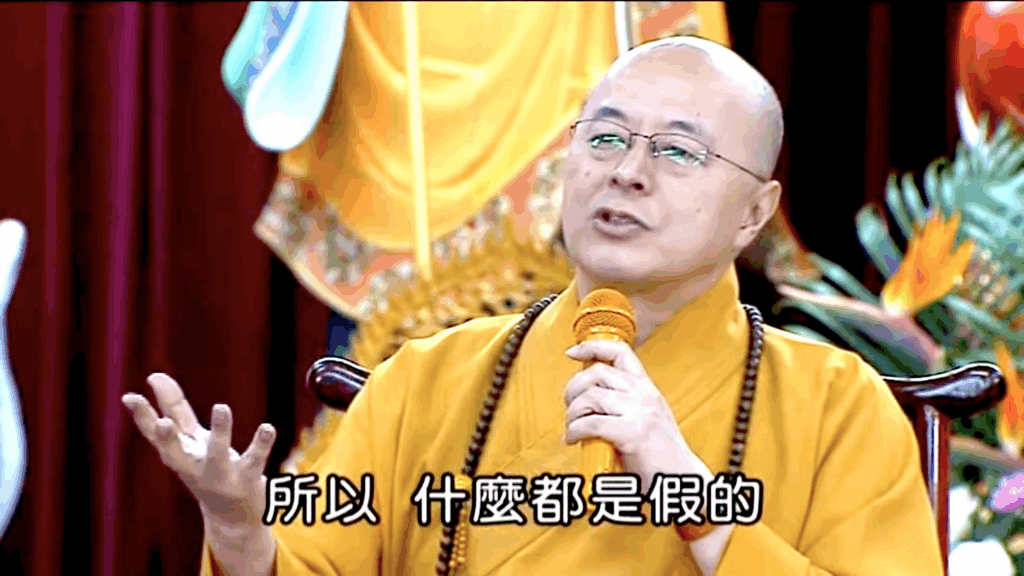

ex: 倡導AI改變一切、不跟上就完蛋的言論-不少是在自己的領域感受到差異、但擴大解釋到everything;強調人文、人本重要性,AI只是工具,不會取代掉ooxx -這其中還包含用都沒用過多少就講的很多的;還有各種產業跳出來廣告教你應該學AI (賣課程囉~);有強調人類做的才真實,否定AI創作的一切;也有陳述AI即將泡沫化;AI將讓人類未來會如何如何…等各種「預言」。

每次有新科技出現都會有各種預言,反正事後並不會有人去清點,但你在其間選擇相信了什麼,對你的影響則是沒有人可以幫你承擔,所以其實確定好自己想怎麼做也就可以了,畢竟你怎麼相信都無所謂,用和不用…應該都不會致死,那人只要活著一切都有可能吧,過猶不及都沒必要。

看過太多例子都會讓人想少講一點-謹言慎行,但想幫助別人,始終得開口。

我都會跟學生說-人能改變的永遠只有自己,不要企圖期待去改變別人,替別人擔心? 替別人焦慮? 認為別人應該怎麼做才正確,最後可能不僅僅是徒勞的,還會內耗,除非你正能量過剩可以自我療癒,否則可能會弄巧成拙,賠上自己的人際關係而已。

但人覺得”自己才是對的”本身就是盲點,我也常常一直要下意識提醒自己注意,而絕大部分的人當獲得權力和地位的時候,這個盲點就會放大非常多,直到自己無法負擔那個代價時為時已晚。所以如果你自己認為怎樣是好的對的,就自己去實踐就是了,除非有人自己找你請教,不然就用你的做法和成果來說話就足矣。

所以我沒有要倡導任何作法的意圖,我思考的不是什麼知識技能不會被AI取代,而是科技發展這麼久以來人類那些習慣沒有變? 哪些非技能性價值是大家最希望從別人身上獲得但不容易的,還有我長期可能誤打誤撞堅持了什麼幫助到自己。

「人有問題的時候還是會先找人問」

小樽是從 Google 剛推出 Gmail (封測要邀請) 的年代開始使用google,當年他的搜尋能力直接把其他入口網站按在地上磨擦,一堆入口網站慢慢的就摩擦到沒了,而在google問世後的十幾年內,我看過聽過最多人回應他人問題的方式是「你不會自己去google喔?」

在台灣曾經有過一些論壇,不乏是有人出於熱情自己架自己維護的 (小樽也架過),但不變的是,一開始都有很熱心的人無私貢獻,但多的是只要答案、但拿到拍拍屁股就走人,平常不參與,甚至連感謝都不會表達;又或者是多懂一些些,就習慣斥責新人的人,而這些人也就是常常說「你不會自己去google喔?」「不會先爬文喔?」「不會先做功課喔?」的族群,但有趣的是不管哪種人,BBS時代就存在,而且是常態分佈,而現在到了社群媒體年代,這些現象依舊沒變,因此也不用擔心,即便人類搜尋問題的習慣從Google轉移到任何AI上,我相信差異也不會太大,因為這是個性的常態分佈。

並且,大部分的人在非自己專業領域上需要協助時,習慣上還是會先找身邊可能懂的人問,在google的年代,我們遇到一個問題的時候,雖然也會上網查詢,但可能的答案很多,而自己沒有相關專業或經驗可以判斷,所以如果有個人可以解惑,當還有進一步的問題時,可以繼續追問,是最省事的,這就是我們的習慣。換成AI後,可能他能直接精準回答很多專業問題的能力勝過人類,但你本人依舊沒有專業能力可以判斷他給的資訊是否正確,雖然你也可以追問,但你的溝通技巧 (=prompt使用能力) 未必能讓AI快速達到你最終要的目的,而最關鍵的是,這件事情如果要在物理世界上實現,你可能沒有工具、沒有技巧、沒有經驗、沒有達成執行的任何一個必要環節,你就只會停留在”可能知道”而無法實現,如果找一個人問,這些事情仍然可能是最短路程。

而例外的是那些在電腦裡面實踐出結果就可以滿足的需求,填寫表格、做簡報、翻譯、寫文章、畫一張(數位)圖、做一支影片…等,這部分,小樽自己的結論是

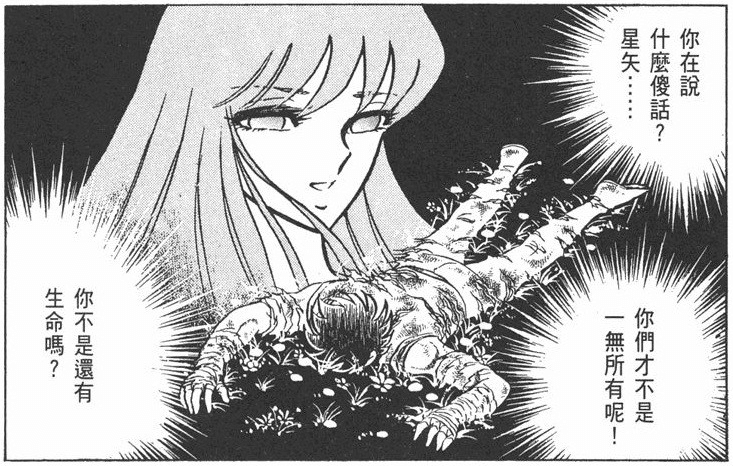

「AI攻克問題的順序就是和民生需求相反,如果民生需求的順序是食、衣、住、行、育、樂;AI攻略的順序就是樂、育、行、住、衣、食。」

數位化後的娛樂產業就是這一波AI被捲的最瘋狂的第一排,現在任何人只要會講人話都有可能在幾秒內產生出過去可能即便是專業從業人員也要做好幾天的影片,過去有部分領域或部分教師是以搬運知識的方法來從事教育工作,或者使用數十年如一日的方法與內容教授課程的,都會發現自己的價值變得難以有說服力,重新思考教學的本質,小樽有自己的一套邏輯,但這裡就先不提,行的部分,大家都知道特斯拉已經可以自動駕駛、自動交車,假使所有車都是由AI控制,先撇去那些系統被駭或者AI有沒有產生意識之類的命題,邏輯上、理論上、技術上,都是比任何一個人類駕駛還安全。小時候霹靂遊俠 (Knight Rider) 還是科幻片,下一世代的人類大概很難想像沒有自動駕駛以前的人怎麼開車(吧)。後面幾項我就先省略解釋,像吃這件事情,從食材的生成到烹飪,這中間之複雜與和物理世界連結之關係,AI要全部都掌握到全部取代人類勞動,可能還需要非常多基礎建設和訓練,加起來的成本可能會讓你吃一顆荷包蛋都要是現在的好幾倍吧。

所以現在就已經有人被問問題的時候,回答「你不會問AI(GPT/Gemini)喔?」的人,這邊小樽就會給一個反思,過去 Google 出現後,小樽常常遇到許多朋友來問問題而小樽剛好只知其一不知其二的狀況,小樽就會去Google,確實有些要繞好幾圈+嘗試才會找到答案,然後各位就會在小樽的網站上看到教學XD,因為我想未來可能會有其他人需要,但累積這些知識最多的人可能是我,而我的朋友們也可能只是當下需要那個幫助,後續根本不需要更多相關知識,所以我完全不覺得沒有花時間去「做功課」有什麼問題,因為術業有專攻,我也可能會有需要他人知識的時候,可以互相就好。即便有了AI,這個現象依舊,而會幫助人的人就是會幫助人,而各位喜歡會幫助人的人,還是在你尋求協助時請你檢討自己沒有用AI的人? 而你遇到別人找的時候,又是怎麼回應呢?

而這裡也還有個延伸,大家對於AI很會給情緒價值這件事是很全面肯定的,當然有時太過了也會被當笑話,但事實就是人類非常希望自己以外的對象最好能心電感應,自己不用說甚麼就把事情做好外,還能給予滿滿的情緒價值,但因為其他人類很難做到這件事情,所以現在大家都會傾向那就找AI,但也所以,如果你是被朋友諮詢的時候,都能給予正面的反應,又能幫忙解決問題,不是怪別人不做功課、怪別人能力不夠、怪對方不理解自己的貢獻,呈現出來的就是有能力高EQ的狀態,未來即便人人都會用AI,而高EQ的人就是沒有那麼多,樂於幫助別人的人更少,你能成為這樣的人嗎? 如果不能,AI就算賜予你神一般的能力,對其他人來說,你確實可能就不如AI,更何況如果花了一樣多的錢,你們用的AI可能都一樣強。

當然真要說,AI強大對專業的副作用估計就會是,人不尊重專業的現象會放大,即便還沒AI之前,PC問世後當電腦可以做很多事情時,就已經會有人只因為”知道”了某些方法,即便從來沒有執行過,沒有做過的經驗或能力,仍然會片面以自己的認知去界定他人專業的價格,就像小樽的領域的笑話就是設計圈的朋友會遇到有認為Logo隨便畫一下就好就認為可以不用花時間的案子,或者認為圖隨便畫一下就可以比較便宜的現象,或者覺得影片只是動一些東西很簡單,但以前還不至於覺得程式有辦法隨便寫一下就可以動,然而之後應該就會了,會出現這個叫AI寫一下應該很快,你讓AI幫忙做應該很簡單這種不負責任型的評價,但比較建議先做好心理準備的就是-未來大致上這些行為思想本質上就算不妥、結果上也不至於不正確,所以就會反映在你認為是專業的價值,別人願意用多少代價來換得現實,所以”價值”的認定勢必是會有所變動,誰都無法一廂情願的方式用過去的思維來認為自己有多重要,小樽認為每個人都很重要,而且尊重每一種專業(前提是可以被定義清楚的專業),但人的習慣還是常態分佈,過去習慣不尊重專業的人,未來會變本加厲,而如果這些人又是資源分配者,被分配的人沒有做好準備的話,AI帶來的未來可能不會讓你太舒服。

因此,未來仍然有很多工作機會,因為即便有AI但因為找一個人問比較快也符合習慣,人還是會先找他認為可以處理某個問題的人來完成任務,你希望自己是被找的那位的話,你所有的競爭對手包含找你的人也都具備有使用AI的條件,但找你就是比自己用AI解決更有效益 (不僅僅是能力問題) 的話,自然不用擔心沒有機會或取不取代,AI反而是增加你機會的武器,因為人們找你是因為你的個性和習慣特質。

「速度:天下武功 唯快不破」

不知道有多少人跟小樽一樣思考過,AI如果視為一個因應人類需求出現的技術,他究竟根本上解決了什麼問題或提供了什麼好處,以至於引起各行各業的恐慌,思考自己是否被取代,小樽思考了很多層面後,自我歸納出的結論就是「時間」。AI縮短了解決你各種問題的時間,原本要找人做要等人做的事情,工作上要做但很費時的事情,可以解決但沒有經驗所以需要花時間上網查的事情…等,許多都被AI”快速”解決了,你就可以贏得更多時間去做你真正想做的事情。

AI的出現具備有多少能力是第一層次的問題,我們目前的社會分工就是因為要各種不同的知識技能才能維持目前文明的運作,而我們每一個人都在自己擅長或選擇的專業領域貢獻自己的能力。但這個專業能力並不是穩定的輸出,在壯年之前,技能還在累積,但體能智力在成長,所以誰能越早學會越多技能,就能越早換得價值,這也就是學生時期的”體驗”,你在學生時期會別人不會的東西(雖然這僅僅只是條件之一),就有機會越早被相中,得到機會;但進入職場後,隨著不段重複使用一樣的專業,獲得穩定的生活資源,但身體也會隨著年紀慢慢機能下降,這是老天爺對大家都很公平的事情,你被期待需要付出更多的專業,因為一般認知年紀=經驗=解決事情的速度,當學生的時候,你只要多會一點點東西,就得以在同儕中脫穎而出,但年紀大了以後,幾乎都是吃老本,看以前會的東西還可以用多久,但需要支付的代價多很多,不僅僅只是生理條件逐漸下降,也因為要自己負責的範圍遠大於學生時期,但AI出現之前這個平衡大致上結構上還是穩定的,但AI的出現讓這個穩定性受到挑戰:你認為過去累積的專業能力、那些不可取代的東西,有可能會讓願意用AI的人有機會取代你,而如果他們更年輕靈活,你很難再用”可是我很有經驗”來帶過,認為「人做的才有溫度」的價值,有個前提是你能夠識別,你可以玩玩看 Google 的 Odd One Out,看看你能得幾分,而這個平台是2023年的事情了,最近Gemini3問世,你可能連影片都很難分辨,在這個前提都無法確立的前提下,「人做的才有溫度」的敘述就顯得曖昧,可能回到更本質的-你是為了自己創作自我滿足就好,還是你希望用來換取資源,藝術家為了自己創作則永遠沒有AI帶來的問題,但同時又想換取資源就沒那麼簡單,在想換取他人資源的姿態下要求他人有能力分辨自己的作品是因為出於是自己做的因而有價值這樣的狀況,未來會不會也變成一種「情緒勒索」,估計就會是市場說話非常現實的狀態了。

那這價值都被洗牌後,有什麼是客觀差異性的價值? 你用AI很快,我用AI也很快,假使品質都快差不多了,那對於資源分配者來說,他們無非期待誰是最快那個,我們其實都會對於「又要馬兒好又要馬兒不吃草」的現象感到不平,但終究這也就是角度問題,當自己是那批馬的時候,一定滿腔的不滿,但當自己是那個買馬的,可能還過猶不及,生活上很常見,到頭來人人其實都一樣,只是在意的價值不同,而都是使用AI,因為技巧不同、經驗不同、溝通能力(=prompt不同),即便AI很強,速度就會有差。

但小樽這裡想要說的會是更前面的事情,我們也先不提AI能加速你多少好了,回應標題人有問題還是先找人的時候,也有很跟本上的速度差,而且非常地不互相,相信大家生活上都有遇過你問問題後馬上能回應你的人,以及每次找都找不到人的人,在過去,你要找一個很難找但能力很強的人,估計就是鼻子摸摸想辦法找到還要好聲好氣,因為你找不到可以取代的人,但假使這個所謂能力很強被AI均話的差不多後,你會找誰? 這個答案好像很明顯。

這個現象在學校,甚至是當老師的視角非常非常明顯,因為老師是一對多,學生是多對一,能夠即時回應每個學生的老師,很少,因為那要花大量的時間還要幾乎願意隨時被找到,在成人的時間缺稀的狀態下,幾乎沒有老師會有那樣的意願和熱情來維持,但學生還在學生的視角時,就會比較和評價,有些老師就是找不到人,或不理會學生的問題,通常學生也就不會再找,或者會一傳十、十傳百,雖然可能減少了被打擾的機會,但遇到潛在與自己適性高的學生的機會也就會消失;而相對的,在老師的視角內,有很多學生是找老師的時候希望老師能盡快給予自己協助,先不論找老師的時間是否有考慮到老師,但有可能在老師回覆後久久都沒有反應,然後老師間也就會一傳十、十傳百。老師通常在有機會要給予學生時,能不能找到人這件事情幾乎都是第一個被詢問的點,找不找的到人只是最低限度的表述,其實代表的就是你的反應速度,一樣的機會問10個人,先回覆的獲得,又或者,今天原本因為能力的差異,有一個優先被詢問的學生,但因為回應的太慢,什麼原因其實不重要也沒有解釋機會,老師問了其他學生,而有人回應了,那估計這個能力原本有優勢的學生,未來也不再會是具備低一個被考慮優勢的選項,畢竟機會常常伴隨著老師要承擔責任,你是否願意讓一個你不確定何時可以找到的人作為你負責的對象?

小樽無論在學生時期或到現在是老師的角度,這件事情一直都是不變的,能夠即時反應的速度,很多時候可能比你能力還優先,而在AI稀釋了能力差異後,這件事情恐怕只會變得更明顯,小樽很清楚明白,大部分人類都是自己需求優先於一切,這是本性沒有什麼問題,但是不是可以互相則是選擇,你希望自己能快速獲得回應或幫助;那你對你所尋求幫助的對象是否也做到了一樣的等級? 明明就是聽起來很理所當然的事情,事實上無論是學生或老師恐怕半數以上的人都做不到, 隨著日積月累,獲得機會的人會獲得更多機會,而失去機會的人可能補僅僅只是失去更多機會,這些跟能力都還不必然有關,而是你的選擇所反應出來的速度。

小樽有發現,在很多領域中,最終屬於領導或主管階級的人,先不論個性才華或各種差異性,共通的地方就是反應速度一個比一個快,即便你可以理解這些老師或主管明明應該很忙,但就是可以好像隨時都能跟上任何事情,你也不用擔心自己的事情因為要等誰被耽擱,相反的大家最難給予信任或合作意願的就是會拖慢時間的那個人,人類是集體生活的生物,如果只會影響到自己時間的事情,相信沒有任何人會去干涉其他人,而關鍵就在於那些跟他人有關的事情,你的速度有沒有跟上,可能決定了你是否被視為人才-如果你希望被當成是人才。

AI讓大家都能力加速,加速到差異拉小,所以在這中間還能比較快的,是新的能力好的定義。

但,最終會找你提出需求的是人不是AI,你可以回應多快,直接決定了你的能力有沒有機會發揮。

如果你是小樽的學生可能都聽小樽說過這件事情,這是觀察心得而非建議或教學,無時不刻都有反應最終會是一種習慣,一種隨時都有考慮到別人會有需要的心態,某種程度上如果是具備同理心的人,要維持這種狀態其實不用特別意識到,但同理心不是一種可以要求人人都能有的性格,大部分的時候人都是要求別人要同理心(同理自己)但自己並不會主動同理心他人,那這可能不是純粹的同理心,然而這無關對錯,就是選擇,祝大家都會找到自己適應未來的速度。

「可能是未來最難累積但最有價值的抽象評價:信譽」

AI越強,各種專業是否為真的識別代價會更高,識別AI產出的結果能否滿足需求需要專業的判斷能力,判斷需要時間,所以誰快誰就拔得頭籌,這在上一節已經有分享,然而這是能力跟速度的部分,經過無數次堆砌以後,它會構成信任,能夠提供信任的人會被信賴,而信賴高到讓人一傳十十傳百就會成為信譽,信譽是一種建立非常難但可以快速被摧毀的評價,尤其在未來,太多東西都可以用AI生成的環境裡,不需要耗費成本去辨識的信譽會是能夠跨越年紀限制,跨越能力限制,是做為人能夠取得的稀有價值。

AI提供人類的需求,就是回應指令來運作結果,但大家都遇過AI給予可能出錯的答案,這件事情即便隨著技術進步會越來越少,但從歷史的角度來看,大部分的人類應該都很難完全相信AI(當然未來的人類有可能會),因為對於自己未知的知識,因為沒有判斷的能力,無傷大雅的直接接受然後承擔如果錯的風險可能事小,但如果舉足輕重的決策,人類可能就會遲疑了,這種時候人類會想找一個信得過的人類來聽聽意見,畢竟這個人(未來也一定)會使用AI,我可能會信任它使用AI得到的結果勝過自己使用,起碼這個風險不會是自己承擔,還有一個我信得過的人類,這種微妙的情感是讓我們還是會找人類的關鍵,但找誰就會有很大的差異,因為有可能大部分的時候仰賴AI就夠了,但如果有個我信得過能力的人使用AI得到的結果使我信賴,那這個人是否也就代表了價值?

在學生時期相信大家都有過很多合作的機會,每次開會能不能找到人,交代的事情能不能如期 (甚至提早) 完成,這些都是學生平常在累積對同學評價的過程,同儕的地位是平等的,沒有誰一定要聽誰不可的權力落差,因此能夠負責看似理所當然的事情,就已經發現很多人做不到,遲到、睡過頭、答應的事情忘記、該做的事情拖拉、或面對真的因為能力不及而有所延宕的事情事後補救的方法和態度,都是每個人互相評價的點,大家也總是可能發現,老是找不到的人跟誰一組都是一樣狀況,但本人可能不一定有那個自覺;會遲到的人只會一直遲到,會忘記事情的人會一直忘記…等,有些可能是因為沒有做事情的方法(例如寫日曆,或找到適合提醒自己的方法),那還有改善機會,但有的人是心理上個性上本來就認為自己沒有問題,那這種通常未來工作後往往也不會有所變化,正因如此,要能在每一次跟不同的人合作的過程都能留下正面評價是非常不容易的,而且學生時期的信譽,基本上不會因為畢業後有所改變,就算有人過去習慣不好,後來痛改前非,但因為不會有任何人幫你平反,所以大部分的人對你的印象就是停在學生時期,一傳十、十傳百,你很難很難會有機會去贏回信賴,甚至原本可能適合你的機會,會因為你學生時期的選擇而一輩子與你無緣,進而影響到你出社會後的發展,這種事情沒有等待期,重視每一次可以贏得信賴的機會沒有捷徑,。

也有例子是學生時期都能固守這些原則,但出社會後因為開始贏得了一些權力和地位,加上需要應對的事情太多,在取捨之下降低自我要求,對一些成果敷衍或得過且過,習慣了”有就好”,不再是”盡可能做好”,但要求他人成果的眼光,或要求他人肯定自己的需求標準並沒有對等降低,因此慢慢變成眼高手低,消耗掉信譽的例子也是很多,而誠如一開始所言,信譽消耗掉,沒有就是沒有了,沒有重頭來這件事情,學生時期到出社會可能有一次重來的機會,但出社會後一旦個人信譽沒了,在未來人人都會懷疑是不是AI造假的年代,信賴的可貴會比過去還要重要,然而在過去信譽就已經不是輕易可以累積構成的,在未來肯定更難,因為取得信賴的過程難度變得更高,也因此如果已經建立起信譽的人,毋庸置疑其價值會有多高。

「小結」

文章開頭還有提到的動機跟創意兩件事情,跟我思考未來教育有關,但或許有機會再另闢文章分享,今天講到的東西算是最近有感而發分享給學生的一些心得,網路上已經有很多很多不同領域受到AI影響或衝擊的文章,或許在我們每個人自己的專業裡都有相對可參考的部分,但我想,無論AI 怎麼發展,人的習慣還是常態分佈,身為學生,你在學生時期是不是就能具備同理心,理解和願意回應人與人之間的反應速度,藉由這個條件贏得每次可以證明自己的機會,然後把握這些機會累積成信賴,進而建立信譽,如果可以,我百分之百相信AI發展再過幾年,你身為人才的價值基本上也不會被AI影響,無關乎你未來的領域是什麼,因為具備這些特質的人在過去就是少數,在未來就是更稀有而更有價值,而如果你還沒思考過這個問題,或意識到了過去沒有去留心過這些細節,那小樽也只是幫你把邏輯點出來,你不見得需要參考或相信,因為要滿足這些特質需要做出不少選擇,這些選擇也未必能符合你的期待,並且最重要的是,無論如何我相信大家都能活得好好的,而每個人人生際遇誰都說不準,只是希望大家在思考AI帶來的能力差異變化之餘,能意識到有些更根本的抽象差異並不會因為AI的出現而造成太大的影響,但可能對你想塑造自己的評價比使用AI的能力還高,否則,無論AI 怎麼發展,人的習慣還是常態分佈,不會因為你用了AI特別強,那個機會比例就會有變化,因為你會用,大家也都會用,但就算你不會用,我知道某些事情交給你可以放心,那我還是會找你,如此而已。

Leave a Reply